Ofrecemos un avance editorial de ‘El jardín contra el tiempo’ (Capitán Swing), de Olivia Laing. La británica narra cómo los jardines pueden ser lugares donde experimentar maneras menos perjudiciales de habitar el planeta en un contexto de guerras y crisis climática.

«Hasta los terrenos mejor cuidados están sujetos a una descarga incesante de fuerzas externas, que van desde el clima y la actividad de los insectos a los microorganismos del suelo y los patrones de polinización. Un jardín es un ejercicio de equilibrio que puede adoptar la forma de colaboración o de guerra encarnizada. Esta tensión entre el mundo tal como es y el mundo que desean los humanos se encuentra en la esencia de la crisis climática y, por tanto, el jardín puede ser también un lugar de ensayo donde experimentar formas nuevas y tal vez menos perjudiciales de habitar esta relación», sostiene Olivia Laing en su ensayo El jardín contra el tiempo, que Capitán Swing acaba de editar en España, con traducción de Lucía Barahona.

Laing pasó el encierro pandémico restaurando un jardín abandonado en una casa del siglo XVIII en Suffolk, un condado al este de Inglaterra. De esa experiencia y de su investigación sobre los paraísos terrenales surge este libro que plantea: ¿quién puede vivir en el paraíso y cómo podemos compartirlo mientras aún estemos a tiempo?

Laing pasó el encierro pandémico restaurando un jardín abandonado en una casa del siglo XVIII en Suffolk, un condado al este de Inglaterra. De esa experiencia y de su investigación sobre los paraísos terrenales surge este libro que plantea: ¿quién puede vivir en el paraíso y cómo podemos compartirlo mientras aún estemos a tiempo?

La británica muestra cómo el jardín es, en ocasiones, escenario de avanzadillas rebeldes y sueños comunitarios. Desde la utopía queer conjurada por Derek Jarman en la playa de Dungeness hasta la fértil visión de un Edén común soñado por William Morris, entre los parterres de flores se han intentado nuevos modos de vida, experimentos que podrían resultar vitales en la próxima era del cambio climático.

Ofrecemos a continuación un fragmento de El jardín contra el tiempo:

«Mi padre no era un buen paciente. Se levantaba a todas horas, siempre estaba aporreando el portátil, nunca dormía, era imposible convencerlo para que volviese a la cama. Los albañiles taparon el agujero que habían hecho con bloques de cemento y se dedicaron a otros menesteres. La biblioteca de Ian progresaba, pero mi jardín estaba en estasis. Los muros se derrumbaban y volvían a levantarse, y con ellos lluvias de mortero. Todas las mañanas salía a primera hora para retirarlo del interior de los helechos. Eléboros, dafnes, campanillas de invierno, pero todo se veía desmejorado y manga por hombro. Me refugié en la lectura, perdiéndome en el pesado libro de Ian que incluía mapas coloreados a mano de las zonas bombardeadas de Londres. El emplazamiento en torno a St. Giles era casi todo violeta. Consulté la leyenda: dañado sin posibilidad de reparación.

Ni que decir tiene que las zonas bombardeadas eran el sueño de cualquier promotor inmobiliario. Muchas se convirtieron en aparcamientos y luego en bloques de oficinas y en viviendas de lujo, preparando literalmente el camino para el Londres de cristal y acero de hoy en día. Pero el jardín silvestre que se formó en las ruinas también presentaba sus propias posibilidades, porque sugirió a una pluralidad de personas el encanto de una metrópolis más verde y fértil. Muchas de las iglesias de la City que habían quedado derruidas pasaron a ser jardines públicos, entre ellos St. John Zachary, el cementerio lleno de girasoles en The World My Wilderness, que ahora es un agradable jardín hundido con lustrosos magnolios e Hydrangea petiolaris, hortensias trepadoras en los muros; St. Dunstan in the East, y St. Mary’s Aldermanbury, la iglesia diseñada por Wren que Hodgkin incluyó en su cuadro de la catedral de San Pablo y que Barbary atraviesa corriendo cuando intenta escapar de la policía. Actualmente es un recinto en sombra en la esquina de Love Lane, plantado con nudos de boj y setos de tejo bajo dos hayas.

Del mismo modo, en el East End se establecieron una serie de nuevos parques en áreas bombardeadas o en terrenos recuperados durante el despeje de las llamadas viviendas precarias en la posguerra, muchas de las cuales habían resultado gravemente dañadas en el Blitz, como Shoreditch Park, Haggerston Park, Mile End Park y Weavers Fields, entre otros. Los complejos de viviendas sociales que reemplazaron a estas viviendas en mal estado muchas veces se diseñaban con jardines integrados, algunos de ellos bellamente planificados; una parte del acuerdo de posguerra que durante un tiempo revirtió la moda de los cercamientos y devolvió algo de la riqueza comunal de Gran Bretaña a sus ciudadanos más pobres. Vivienda, educación, el estado de bienestar: en aquellos años existió una breve concepción de la nación como un jardín colectivo, donde todo el mundo podía participar de sus frutos.

Tal vez el proyecto más ambicioso en este estallido de construcción utópica sea el que surgió de las ruinas alrededor de St. Giles, el emplazamiento de la naturaleza asilvestrada de Barbary y de la tumba de [John] Milton. El Barbican es el mayor centro de arte de Europa y un complejo residencial que acoge a más de cuatro mil personas; una maravilla de la arquitectura brutalista que también está generosamente dotada con jardines tanto para residentes como para visitantes, con balcones de hormigón alegremente decorados con geranios rosas y escarlata. Encarna el concepto de lujo público, entre cuyos atractivos encontramos desde cines, teatros, una galería de arte y una biblioteca a un invernadero tropical con mil quinientas especies de plantas raras y en peligro de extinción, además de carpas fantasmas, carpas herbívoras y tortugas acuáticas. La atracción principal es un lago de diseño de agua verde poblado por carpas y vigilado por garzas. Se construyó sobre los almacenes bombardeados de Fore Street y el parque de bomberos de Redcross Street, que estalló en llamas durante la peor noche del Blitz.

Ahora, en realidad, solo me ocupaba del jardín los fines de semana. Salía escopeteada al amanecer y me pasaba todo el día limpiando hojas para hacer abono con ellas, descubriendo campanillas de invierno y los primeros acónitos en sus sobrepellices amarillos y gorgueras verdes como la hierba. Cortaba las campanillas a diario; me fascinaba la solidez de su blancura, tan densa y reluciente como la porcelana sobre sus escapos verdes. A las abejas también les gustaban. Encontré a una dándose un festín, e incluso vi que el polen naranja y brillante se desbordaba por la canasta. Recogí la cosecha de ortiga muerta de aquel año, replantando violetas a medida que avanzaba, con Who Do You Think You Are Kidding Mr. Hitler en bucle en la cabeza, de lo más absurdo. A medida que la luz menguaba, raspaba zurroncillos de pastor y viejas hojas de falsa acacia mientras respiraba el aroma húmedo de finales de enero.

Febrero fue intermitente, notas garabateadas mientras iba y volvía de Londres. Fertilizar el boj, nutrir el magnolio, plantar una rosa Félicité-Perpetué en el muro de la biblioteca, mi regalo de San Valentín para Ian con un día de retraso. La tormenta Eunice llegó mientras dividía las campanillas y partió dos ramas del magnolio. Más tarde oí un crac y, al mirar por la ventana, vi un pino caído en el parque de detrás. Llevaba mucho tiempo pensando en la guerra cuando el 24 de febrero Rusia invadió Ucrania y las noticias se llenaron de ciudades bombardeadas y personas desplazadas que alcanzaban a pie la frontera con Polonia cargadas con carritos de bebé y trasportines para animales. De la noche a la mañana, hasta el más pequeño pueblo de Suffolk había colocado banderas ucranianas que ondeaban azules y amarillas en la brisa.

Es posible que un jardín surja a partir de un lugar bombardeado, pero lo que es seguro es que una bomba destruirá un jardín.

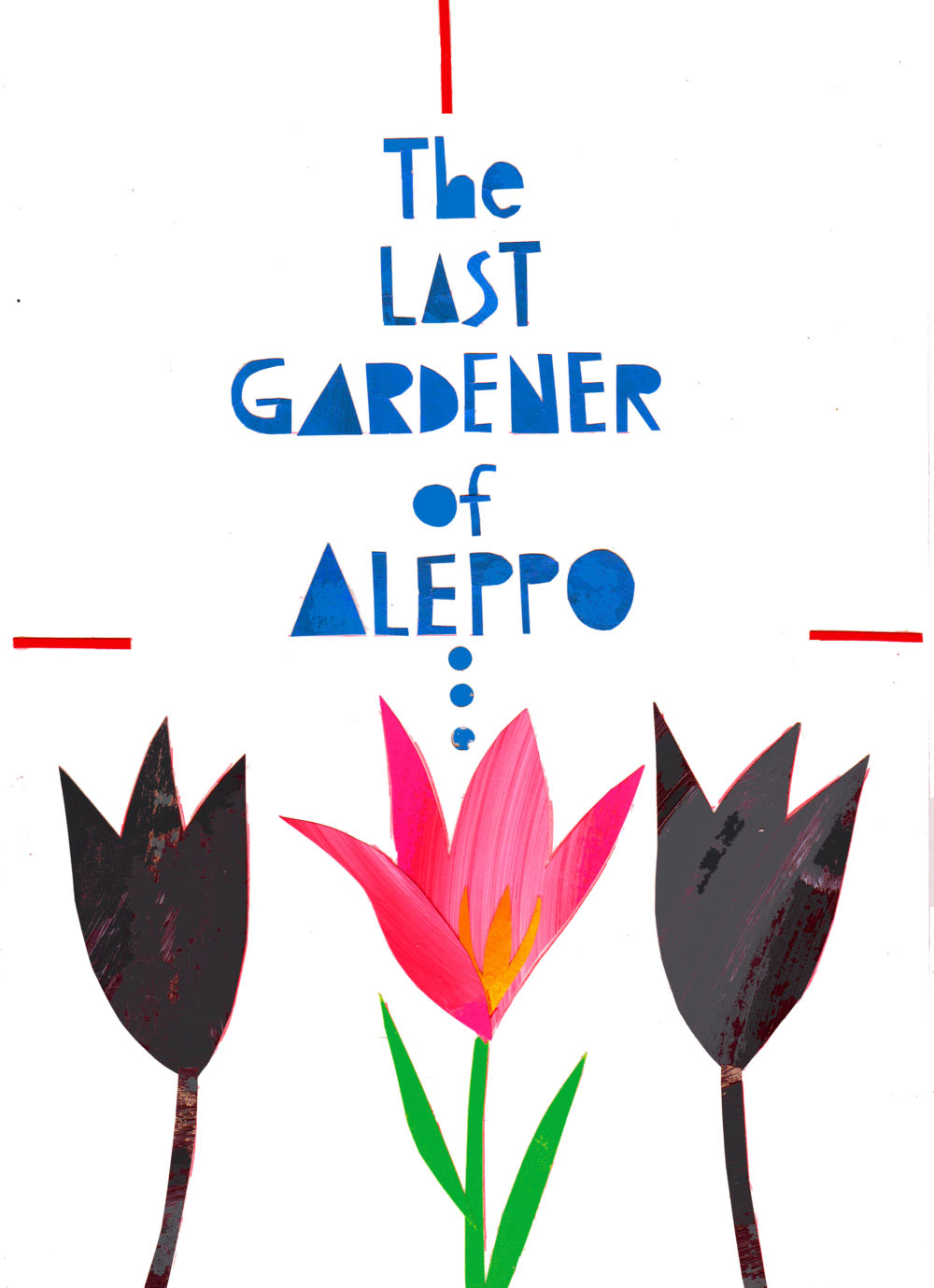

La guerra es lo opuesto a un jardín, la antítesis de un jardín, su extremo más alejado en términos de naturaleza y esfuerzo humanos. Es posible que un jardín surja a partir de un lugar bombardeado, pero lo que es seguro es que una bomba destruirá un jardín. En la primera semana espantosa que siguió a la invasión, vi varias veces un cortometraje titulado The Last Gardener of Aleppo (El último jardinero de Alepo). Lo rodó Channel 4 en mayo de 2016, en el peor momento de la guerra civil siria, y contaba la historia de Abu Waad, el director del último centro de jardinería que había sobrevivido en un Alepo controlado por los rebeldes. En aquellos días, la ciudad era bombardeada sin descanso, tanto por el régimen sirio como por los rusos, que ahora utilizaban los conocimientos adquiridos en Alepo para atacar las ciudades de Ucrania.

La película se había rodado durante una tregua en las hostilidades. En la primera escena aparecía Abu Waad cual Adán nombrando sus plantas: avellanos, nísperos, perales. Le enseñaba al entrevistador un árbol que había sufrido el impacto de una bomba de barril. Y le aseguraba que sobreviviría, lo decía con total certeza: «El mundo me pertenece. El mundo pertenece a la gente corriente». Cultivaba sus plantas en latas, sabía hacer crecer las rosas más exquisitas en la arena roja. Explicaba que sus vecinos le habían comprado algunos de sus productos para decorar las rotondas de Alepo, una ciudad que lleva habitada más tiempo que cualquier otra del planeta. Esta siembra representaba una declaración de desafío, un acto de construcción entre la tierra baldía de los edificios en ruinas y los cráteres abiertos en los que vivían. Vimos uno de ellos, sembrado de botes de perejil y lo que sin duda era boca de dragón. Entonces la cámara se posaba sobre Ibrahaim, el hijo de trece años de Abu Waad, con la espalda encorvada y muerto de miedo, a diferencia de su alegre padre, que cortaba rosas para un cliente de camino al hospital de la localidad.

Seis meses después de que se filmara esta secuencia, una bomba cayó junto al centro de jardinería y Abu Waad murió en el acto. Volvían a entrevistar a Ibrahaim, aunque esta vez apenas podía hablar, se encontraba en algún lugar más allá de donde surgen las palabras. La película regresa a Abu Waad en su jardín en primavera, fumando, bebiendo té, podando un rosal. «Las flores ayudan al mundo —decía— y no hay mayor belleza que las flores. Los que ven flores disfrutan de la belleza del mundo creado por Dios. La esencia del mundo es una flor».

En tiempos de guerra, quizá baste con que un jardín simplemente exista, una declaración jurada de que hay otras formas de vivir una vida, de que la generosidad, la amabilidad y el cultivo también cuentan, a pesar de su perpetua vulnerabilidad. Un jardín de la guerra proporciona algo de sustento incluso cuando no está destinado al cultivo de repollos y zanahorias, a parcelas para crear un huerto propio y a “cavar para la victoria”. Y a veces, un jardín también puede ser un refugio en el sentido literal de la palabra. Sus puertas pueden abrirse, puede pasar de ser privado a un santuario compartido. Aquella primavera me descubrí pensando a menudo en un jardín que había visto en Italia: un jardín exuberante y aristocrático compuesto por terrazas descendentes y fuentes, setos de boj formando parterres y cipreses, todo tan verde y ordenado en la ladera de una colina que casi quedaba raro en el paisaje duro y blanqueado del valle de Orcia, una región de la Toscana aproximadamente a medio camino entre Florencia y Roma. En la década de 1940 se enterró en este jardín una caja de hojalata que contenía un diario que registraba —día a día y, algunas veces, hora a hora— las hostilidades y el terror que convulsionaron la región durante la Segunda Guerra Mundial; un testimonio de los muchos y diferentes propósitos para los que puede servir un jardín».

Foto de portada: Sandra Mickiewicz

Fuente: Climática.

This post is available in: English Español